ハーイ ハイロー(@hairo_interest)です。

この度約10年お世話になったパソコンのパーツ交換をすべく、重い腰を上げました。

YouTube、Amazonと価格comのレビューを徹底的に漁って吟味。

不具合(の報告)が少なく、この先も安定して使っていけるという観点に加えコストをできるだけ抑える、という意識でパーツを選びました。

どのパーツも多くの人が支持しているものばかりなので、コストパフォーマンスと安心感を両立させたい人におすすめの構成となっています。

詳しい構成は下記の記事で紹介しています。

【準備編】自作PC未経験の歩みpart1。コスパ優先でパーツ選んでみた

【準備編】自作PC未経験の歩みpart1。コスパ優先でパーツ選んでみた

またこの記事ではできる限り「自作初心者の人が困る、悩む」ような点について詳しく解説しています。(僕も今回初めてだったので備忘録として)

今回はメモリとM.2規格のSSD、そしてCPUクーラーを取り付けていきます。

詳細に説明したい気持ちは山々なのですが、撮影しながらの組み立てに思ったより苦戦したため「参考になったYouTubeの解説動画」をメインにご紹介していきます。

手順毎に記事にまとめています

自作PCを今回初めて組んでみましたが、一つ一つ落ちついて行えば案外簡単にできます。

下記の手順と注意点を見ながら焦らずにゆっくり組んでみてください。

前回の記事はこちら

僕は作業の節目ごとに「手を洗ってドアノブに触れる」という作業を欠かしませんでした。

実はPCパーツと一緒に「静電気防止手袋」なるものを買ったのですが、小さい部品を扱いづらく作業がしにくかったのであまりお勧めしません。

こちらの静電気除去リストバンドを買っておけば良かったなと後悔しました・・・。

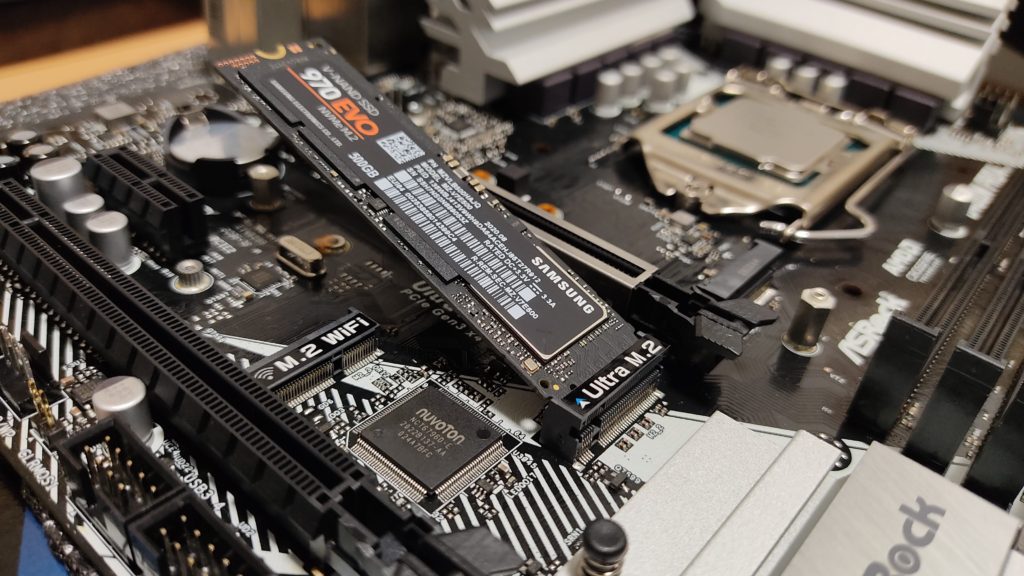

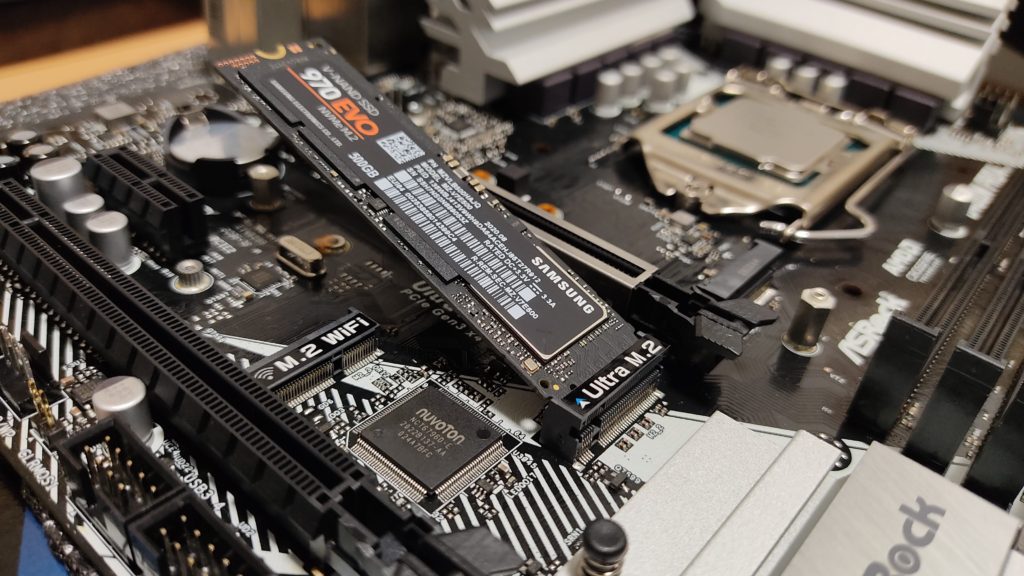

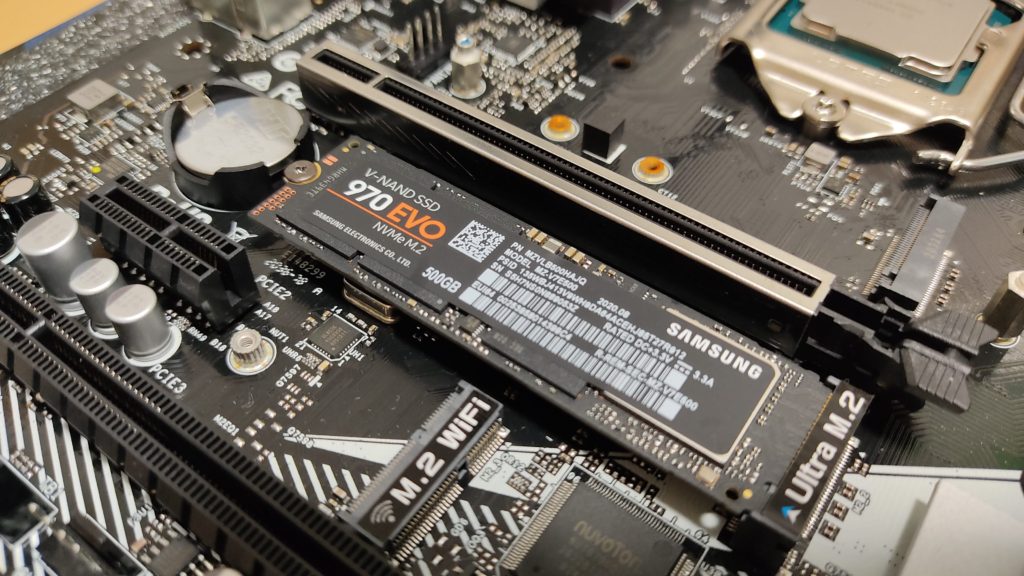

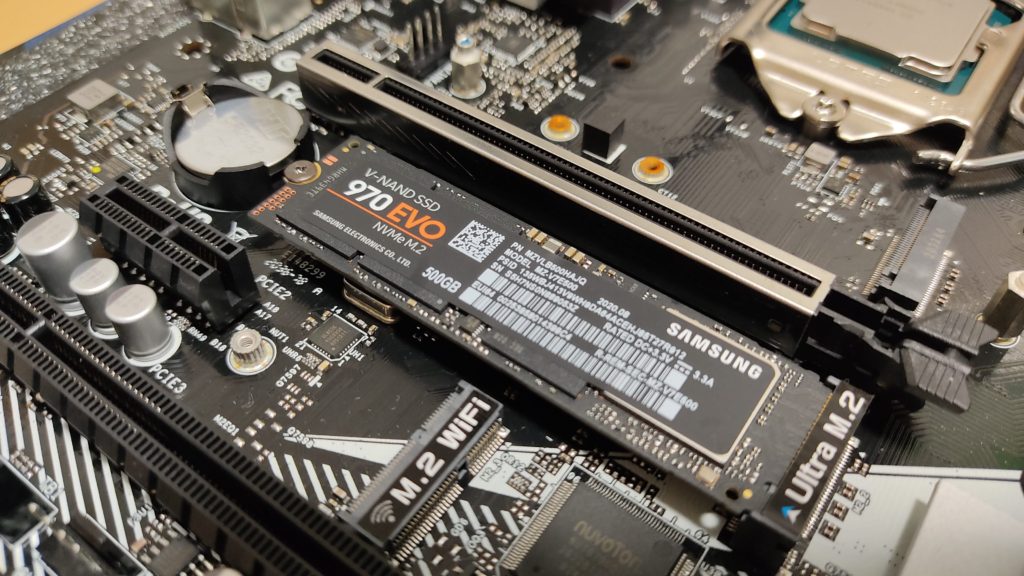

M.2 SSDを取り付ける

近年注目を浴びている「M.2」と呼ばれる新しいタイプのストレージ。

SSDであることに変わりはないのですが、従来よりも数倍の書き込み、読み込み速度を実現しています。

「SATA」と「NVMe」という2種類が存在します。

速度が圧倒的に速いのは「NVMe」の方です。

取り付け方法は結構簡単でした。

差し込み口の形状を確認しながら、M.2SSDスロットに差し込みます。

斜めの角度から差し込めるようになっている

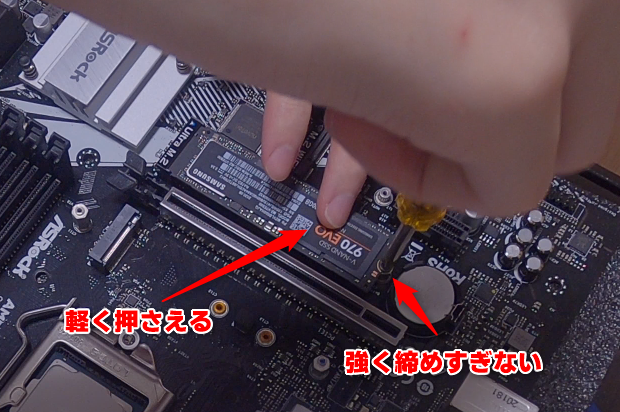

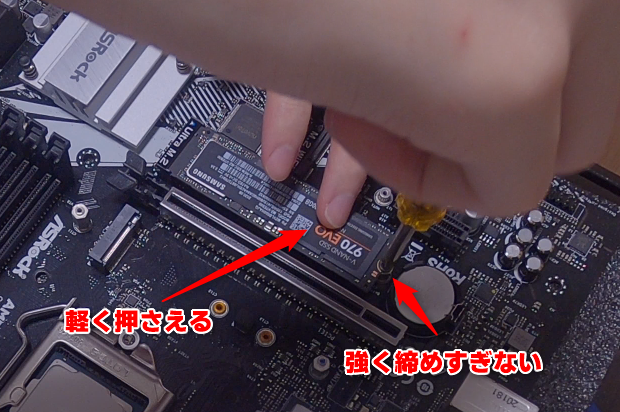

ポイントとしては「斜め20度」くらいの角度から差し込むことです。

裏技でもなんでもなく、公式にこのように取り付けてくださいとの表記がなされています。

差し込んだ後は、上から押さえつけて反対側のネジ止めで固定します。

強くネジ止めしすぎると基盤が割れてしまう可能性があるので、ほどほどにしておくと良いです。

これで完成です。

今回購入したM.2 SSD(NVMeタイプ)

レビューでもかなりの高評価を得ているSamsung製のSSD。

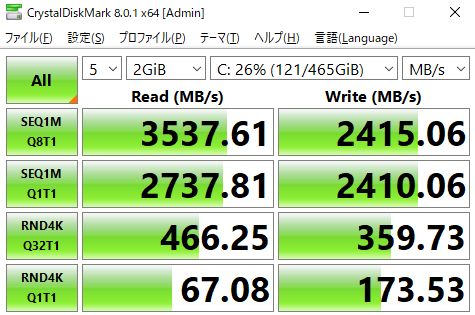

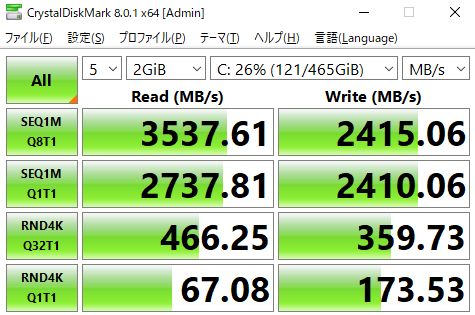

PC完成後に読み込み速度を図ってみましたが、素晴らしいの一言です。

3537MB/sという驚異的な読み込み速度。はえー!

500GBモデルを買っておけば、OSに加え各種ソフト、ゲームタイトルも数本インストール出来るのですごく快適ですよ。

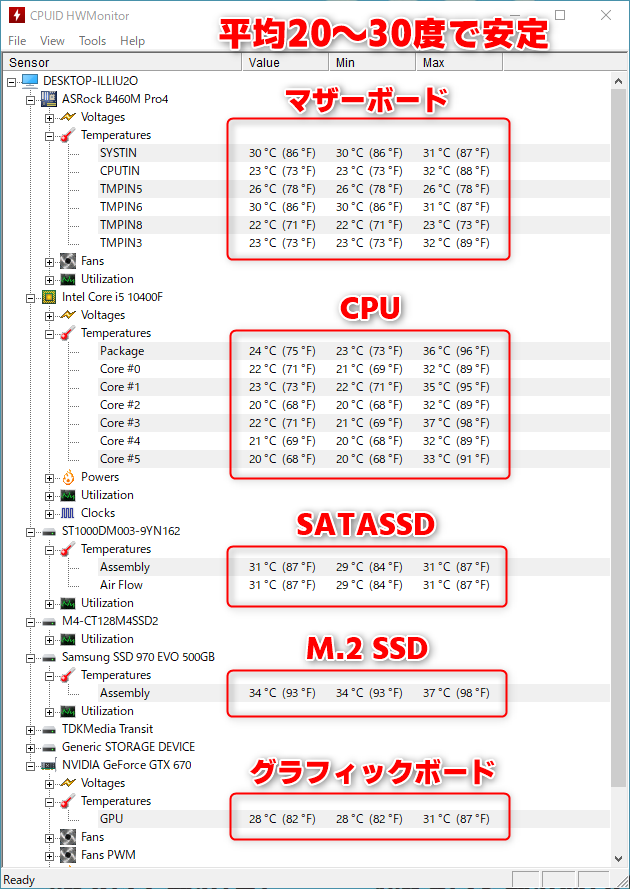

CPUクーラー(虎徹Mark Ⅱ)のみの空冷構造で特に熱対策は講じていませんが、30度周辺で落ち着いています。

ゲームをやると50度くらいまで上がりますがサーマルスロットリングなども起きず使用できています。

M.2 SSDは安価な製品で妥協しない方が良いです。発熱含め不安定なものはプチフリーズで画面が止まったりする場合があります。

CPUクーラーを取り付ける

続いてCPUクーラー虎徹MarkⅡを取り付けていきます。

これに関してですがYouTubeでとても丁寧に解説されている動画がありましたので、こちらを参考にすることをお勧めします。

CPUグリスは虎徹MarkⅡにもついていますが、僕は下記の商品を別途購入しました。

下記にPC内の温度を測った画像を載せていますが、非常に安定して冷却してくれています。

どのCPUグリスを買えばいいのか分からないと悩んでいる方は、僕が実際に使ってみて安定しているので一応オススメしておきます。

上記動画のおかげで簡単に付けることができました!

今回購入したCPUクーラー(虎徹MarkⅡ)

リテールクーラー(CPUに付属しているもの)でもいいかなとは思っていたのですが、出来るだけ熱対策を講じて長く使っていきたいという思いがありましたので購入してみました。

実際に組んでからの感想としてはかなり満足しています!

- 静音性が高い

- 冷却性能も高い

- 3000円台で安心感が手に入る

さすがベストセラー1位の製品といった感じです。文句なしの性能をしています。

ハイエンド製品を使うならば水冷などが候補として挙がってきますが、僕みたいなミドルエンド構成のPCであれば虎徹MarkⅡで完全にカバーできますね。

「HWMonitor」という計測ソフトを使用して、PC内の各パーツ温度を測ってみました。

各パーツとも安定した温度を保っています。

クーラー自体が結構大きいので、周辺のパーツも冷却してくれている印象です。

メモリを取り付ける

最後にメモリを取り付けます。

簡単ですが、慣れている人でも意外にエラーで差し直しをする場合があるので用心してかかりましょう。

僕は今までTEAMのものを愛用していたのですが、今回は予算の都合上Amazonでその時一番安かったメモリを購入しました。

具体的なメモリの装着方法は下記の記事で紹介しています。

なお、現在主流のメモリ規格は「DDR4」です。(今回僕が組んでいるPCもDDR4)

この規格に合っていないメモリはつけることができませんので、ご自身のマザーボードに合ったメモリを購入してください。

上記の別記事にて詳細に説明していますが、メモリは「結構強めに押し込む必要」があります。

カチッという音がなったら上手く差し込めている証。

メモリの両サイドを指で押さえて、真上から均等に力を込めて押すようにすると良いです。

前や後ろ側に偏った負荷をかけすぎると、折れてしまう可能性があるので注意してくださいね。

今回購入したメモリについて

PCを組み立て後ずっと使用していますが、不具合なく使えています。

メモリに関しては値段によるパフォーマンスの差もあまりないので、その時安いものを選んでも大丈夫だと思います。

このメモリに関してはレビュー等で安定しているという声も多かったので、安心して使えると思います。

マザーボードに取り付けるパーツはこれで全て終わりました。

いよいよPCケースに取り付けていきます!

以上、ハイロー(@hairo_interest)でした!